› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2014年06月

› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2014年06月2014年06月25日

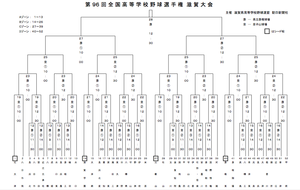

全国高校野球選手権大会滋賀県大会組み合わせ決まる

全国高校野球選手権滋賀県大会の抽選会があり、夏の甲子園へ向けた組み合わせが決まりました。

母校の石高野球部はいきなりシード校の比叡山との対戦が決まりました。野球部の記念すべき公式戦初勝利は、比叡山との対戦で、延長戦の末、サヨナラホームランで劇的なゲームだったそうです。石山高校は耐震等大規模改修でグランドが使えず、練習がなかなか出来ていないかもしれませんが、創部当時もグランドが狭く、思う練習が出来なかったと聞いています。良く似た条件なので思い切ったプレーをして欲しいと思います。特に次男と中学時代バッテリーを組んでいたメンバーがクリーンアップを打ってくれているので、期待したいと思います。OB会で新調した『撩戦』という団旗と『常勝一願〜誓いし夢を今現実(もの)に〜』という大応援幕も「石高ナイン」にしっかり力を与えてくれるものと思っています。50周年を迎え、また新しい歴史を刻んで行って欲しいと思います。「ガンバレ石高野球部!」その他、草津東vs光泉などヤンキースの教え子や知人の息子さんなどが多く出場するこの大会、すべての高校球児にがんばってほしいと思います。「ガンバレ高校球児!」

主な1回戦の組み合わせ

石山vs比叡山

草津東vs光泉

守山vs八幡商

膳所vs能登川

栗東vs瀬田工

大津商vs滋賀学園

北大津vs八日市南

綾羽vs彦根工

草津vs近江

玉川vs滋賀短大

近江兄弟社vs堅田

湖南農業vs甲西など

Posted by 伊吹達郎 at

23:16

│Comments(0)

2014年06月24日

産業建設常任委員会現地視察

副委員長を務める産業建設常任委員会で条例案1件審議のあと、所管事務調査の7月から施行される自転車条例のチェックを行い、多くの質疑の他、議員間討議がなされました。自転車の安全安心についての条例だけに、安全の啓発について集中して意見が出されました。その中でも高齢者や子どもたちの命を守るヘルメット着用について、さまざまな声を聞きながら、現実にあったことを委員会として意見をまとめて行こういうことになりました。その後、先般の一般質問で課題が浮き彫りになったまめバスについて協議会を行いました。昼食を挟んで、自転車道などの現地視察に出かけました。持続可能な社会の実現のために、自転車やまめバスなどは重要なアイテムですので、将来をしっかり見据えて、進めて行かなければなりません。

Posted by 伊吹達郎 at

23:24

│Comments(0)

2014年06月23日

草津市が住み良さランキング2014西日本1位に!

東洋経済新報社が毎年公表している「住みよさランキング」2014年度版が公表され、

草津市は2年連続、近畿NO.1!

西日本エリアNO.1に(昨年3位)

全国では17位(昨年21位)

(東洋経済新報社HPより)

「住みよさランキング」は、公的統計をもとに、それぞれの市が持つ “都市力” を、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の5つの観点に分類し、採用15指標について、それぞれ平均値を50とする偏差値を算出、その単純平均を総合評価としてランキングしたものです。今回の対象は、2014年6月16日現在の791都市(全国790市と東京区部全体)で、今回が21回目となる(2011年は東日本大震災により非公表)。今回のランキング算出にあたって、昨年から大きな変更点があり、「安心度」の項目に育児関連の指標として、待機児童数を調整した「0~4歳人口当たりの保育所定員数」を追加し、その『安心度」全国NO.1には祖父のまち鳥取県倉吉市が輝きました。この草津市を名実ともにNO.1のまちにして行きたいですね。

Posted by 伊吹達郎 at

23:14

│Comments(2)

2014年06月22日

ご近所力カルテ

災害発生時に、自分の身を自分で守る「自助」と、地域で助け合う「共助」、市役所などの「公助」という言葉がよく言われています。草津市ではこの「自助」と「共助」二つの言葉の間に「近助(きんじょ)」という言葉を設けました。これは、より顔の見える関係で支え合う「ご近助力」を掲げ、町内会単位の防災力向上を目指しています。まずは町内会ごとの防災力が一目で分かる「ご近助力カルテ」を作成し、カルテを基に市や消防が指導を行い、市全体の防災力アップにつなげようといています。カルテは評価する五項目を五角形のグラフで視覚化しています。項目は、市の防災アセスメント調査(2005年)を基に家屋倒壊率や高齢化率を評価した「アセス評価」、自主防災組織の有無や隊員数の割合を示す「組織力」、訓練回数や参加率を表す「活動力」、資機材の整備状況を示す「装備力」、消防防災リーダーの数を示す「マンパワー」の5つです。

消防職員が五月下旬から、カルテを持って各町内会長を訪問し、弱点やグラフでより大きな五角形を描くための対策を指導しています。本年度から自動体外式除細動器(AED)や資機材など自主防災に関わる購入費の補助を充実させており、「装備力」が低い町内会には制度の活用を促したり、「活動力」に課題がある町内会には、防災講座の開催などを提案していく予定で、市によると、カルテの作成で、市全体の課題も浮き彫りになり、自主防災組織の設置状況は96・7%と高いが、年間の防災訓練回数がゼロと結成後の活動が低下している町内会があることが分かり、なお一層の地域防災力向上がのぞまれるところです。

消防職員が五月下旬から、カルテを持って各町内会長を訪問し、弱点やグラフでより大きな五角形を描くための対策を指導しています。本年度から自動体外式除細動器(AED)や資機材など自主防災に関わる購入費の補助を充実させており、「装備力」が低い町内会には制度の活用を促したり、「活動力」に課題がある町内会には、防災講座の開催などを提案していく予定で、市によると、カルテの作成で、市全体の課題も浮き彫りになり、自主防災組織の設置状況は96・7%と高いが、年間の防災訓練回数がゼロと結成後の活動が低下している町内会があることが分かり、なお一層の地域防災力向上がのぞまれるところです。

Posted by 伊吹達郎 at

23:18

│Comments(0)

2014年06月21日

新堂中学校情報モラル講演会

「情報モラルを学ぼう」ということで新堂中学校でスマホや携帯電話の使い方について講演会が全校生徒、先生、保護者も対象に開催されました。講師は昨年に引き続き岐阜聖徳学園大学教育学部石原一彦先生でした。ツイッターやブログでつぶやいた言葉は、普通のことではなく、削除ができない。そればかりかコピーされて、全世界に広がる可能性もあり可塑性もあり、大変なことになることでリベンジポルノやデジタルタトウーなど大きな問題となりうるということを知っておかないといけない。実際に社会的問題ななった事例を紹介しながら責任をもってインターネットへ投稿しなければならないことを学びました。生徒からは1日どれくらいスマホをして良いのか?依存症ってどういうものなのか?ゲームをやめたいのだがどうすれば良いのか?データの削除の仕方?ブルーライトの影響?メールへの返事の仕方?などいろいろな質問がされ、講演会が終わってから、それぞれの教室でスマホの使い方について考えました。自分たちで守らないといけないことをしっかり学びました。

Posted by 伊吹達郎 at

23:18

│Comments(0)