› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2015年02月

› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2015年02月2015年02月08日

18歳選挙権

選挙権を持つ年齢を18歳以上にする公職選挙法改正案について、自民党、公明党、民主党、維新の党、次世代の党、新党改革の与野党6党は、今国会に再提出する方針で一致しています。今国会中の成立は確実な情勢で、早ければ来年夏の参院選から「18歳以上」が実現する見込みです。選挙権年齢の引き下げは、1945年に男性が25歳以上から20歳以上に引き下げられて以来、70年ぶりだそうです。

滋賀県選挙管理委員会が県内高校と特別支援学級高等部の3年生を対象に選挙に関わるアンケートを行ったところ、91%にあたる1万1757人に回答が得られ、それによると、

「20歳のままでよい」59・9%

「18歳にしてほしい」16・2%、

「分からない」19・1%

となっており、「20歳」を望む答えは、男性で54・1%、女性は66・8%に上っています。また、政治への関心度は、「あまりない」が39・0%で最も多く、「まったくない」の15・1%と合わせると半数を超え、国の考えとは反対の意識をもっていることがわかります。

18歳まで引き下げるのは、若者の政治への関心を高めたいという目的があってのものです。少子高齢化が進み、若者の声が政治に反映されづらくなっているなか、18歳での投票が可能になれば、不公平感の軽減につながるという期待もあります。

「18歳選挙権」問題が動いているのは憲法改正の手続き法である改正国民投票法が今夏に成立したことを踏まえたもので、公職選挙法における選挙権と、国民投票権の投票年齢が18歳に引き下げることは、成人年齢の引き下げにも影響があり、「18歳で大人」ということを定義することになりかねません。現状より2年早く「大人」と認めることには賛否が分かれており、さらなる議論の必要性が指摘されています。また、これまで「少年」に分類されていた層が「大人」に変わることで、少年法をはじめ、約300もの法令になんらかの影響が出るといわれています。例えば、選挙年齢を引き下げた場合18、19歳の未成年による選挙違反を少年法の適用除外とすべきか?など調整が難航する可能性があります。ちなみに、海外では9割以上が18歳選挙権でヨーロッパや南米では16歳のところもあります。

滋賀県選挙管理委員会が県内高校と特別支援学級高等部の3年生を対象に選挙に関わるアンケートを行ったところ、91%にあたる1万1757人に回答が得られ、それによると、

「20歳のままでよい」59・9%

「18歳にしてほしい」16・2%、

「分からない」19・1%

となっており、「20歳」を望む答えは、男性で54・1%、女性は66・8%に上っています。また、政治への関心度は、「あまりない」が39・0%で最も多く、「まったくない」の15・1%と合わせると半数を超え、国の考えとは反対の意識をもっていることがわかります。

18歳まで引き下げるのは、若者の政治への関心を高めたいという目的があってのものです。少子高齢化が進み、若者の声が政治に反映されづらくなっているなか、18歳での投票が可能になれば、不公平感の軽減につながるという期待もあります。

「18歳選挙権」問題が動いているのは憲法改正の手続き法である改正国民投票法が今夏に成立したことを踏まえたもので、公職選挙法における選挙権と、国民投票権の投票年齢が18歳に引き下げることは、成人年齢の引き下げにも影響があり、「18歳で大人」ということを定義することになりかねません。現状より2年早く「大人」と認めることには賛否が分かれており、さらなる議論の必要性が指摘されています。また、これまで「少年」に分類されていた層が「大人」に変わることで、少年法をはじめ、約300もの法令になんらかの影響が出るといわれています。例えば、選挙年齢を引き下げた場合18、19歳の未成年による選挙違反を少年法の適用除外とすべきか?など調整が難航する可能性があります。ちなみに、海外では9割以上が18歳選挙権でヨーロッパや南米では16歳のところもあります。

Posted by 伊吹達郎 at

23:14

│Comments(0)

2015年02月07日

高齢者虐待

厚生労働省は高齢者が虐待を受けた件数が2013年度は1万5952件で前年度比3.9%増だったことを発表しました。うち、家族や親族による虐待は1万5731件、被虐待者は1万6140人で半数が認知症で、虐待者は、子が41%、夫が19%で、内容は殴る蹴るなどの身体的虐待や無視するなどの心理的虐待、経済的虐待が多く、要因は、介護疲れやストレスが目立っています。介護施設職員による虐待は221件で、被虐待者は402人で、認知症の人が85%にも上っています。身体的虐待が64%で、心理的虐待が33%、介護放棄が17%で、要因は認知症への理解不足といった、教育知識介護技術に関する問題が66%で、職員のストレスや感情のコントロールの問題が19%となっており、職員への研修強化が必要であることが浮き彫りとなりました。

滋賀県では、286件、295人で、前年から12件、11人減りました。認知症があり、要介護度は低いものの外出が困難な高齢者が家族から虐待を受ける傾向が出ています。新たに通報・相談を受けたのは458件で、介護支援専門員からが4割を占めております。内容では、(重複あり)では身体的虐待が179件、心理的虐待が133件、介護の放棄(ネグレクト)が78件、経済的虐待が44件で、虐待を受けた人の78%が女性で、75歳以上が8割に上っています。虐待者は息子が1113人で最も多く3割で、夫64人、娘63人、息子の配偶者が41人で、被虐待者の8割近い226人が要支援や要介護の認定を受けており、このうち要介護3以下の人が180人、認知症を有する人が168人でした。今回初めて聞いた被虐待者の「寝たきり度」では、5段階評価で中程度の「屋内の生活は自立しているが、介護なしに外出しない」が約4割の89人で最も多くなりました。「認知症の高齢者がいる家族が、介護が必要になってきた段階で対応が分からず、ストレスや悩みを抱えて虐待につながっている傾向がある」とみており、市町と介護、医療機関との連携を強化していく必要があります。

滋賀県では、286件、295人で、前年から12件、11人減りました。認知症があり、要介護度は低いものの外出が困難な高齢者が家族から虐待を受ける傾向が出ています。新たに通報・相談を受けたのは458件で、介護支援専門員からが4割を占めております。内容では、(重複あり)では身体的虐待が179件、心理的虐待が133件、介護の放棄(ネグレクト)が78件、経済的虐待が44件で、虐待を受けた人の78%が女性で、75歳以上が8割に上っています。虐待者は息子が1113人で最も多く3割で、夫64人、娘63人、息子の配偶者が41人で、被虐待者の8割近い226人が要支援や要介護の認定を受けており、このうち要介護3以下の人が180人、認知症を有する人が168人でした。今回初めて聞いた被虐待者の「寝たきり度」では、5段階評価で中程度の「屋内の生活は自立しているが、介護なしに外出しない」が約4割の89人で最も多くなりました。「認知症の高齢者がいる家族が、介護が必要になってきた段階で対応が分からず、ストレスや悩みを抱えて虐待につながっている傾向がある」とみており、市町と介護、医療機関との連携を強化していく必要があります。

Posted by 伊吹達郎 at

23:21

│Comments(0)

2015年02月06日

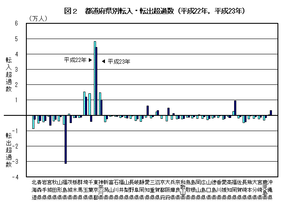

2014人口移動

(日本経済新聞HPより)

総務省がこのほど住民基本台帳に基づく2014年の人口移動報告(外国人を除く)を発表しました。それによると東京周辺への人口集中が一段と進んでいることがわかります。東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で転入者が転出者を上回る「転入超過」が前年比1万2884人増の10万9408人に達し、5年ぶりに10万人を超え、しかも、東京都が7万3280人と突出しています。三大都市圏のうち、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)は2年連続の「転出超過」で、大都市圏でも格差が目立ってきたおり、大阪府は4年ぶりに転出超となりました。全国では、沖縄県が6年ぶりに転出超になり、転入超は7都県にとどまり、滋賀県も2年連続の転出超となっています。

(総務省HPより)

市町村別にみると、転入超は東京23区のほか全国の約4分の1にあたる406市町村で、草津市においては、転入者が6448人、転出者が5482人と転入超過となっていますが、2011年に全国ベスト15位に入った勢いはありません。

一方、依然として7割以上の市町村が転出超で、人口に占める転出超の割合が1%を超える市町村は200以上にのぼるといわれています。アベノミクスによる円安や株高の恩恵は地方に届きにくく、「地方創生」でどれだけ、この人口移動の数字が変化するかが楽しみです。草津市でも、子育て教育にには力を入れている他に、立命館大学、大津市には、龍谷大学、滋賀医科大学などがありますが、学生が就職で都市部に出ざるを得ない状況も多いとされています。大企業の本社機能の移転促進や地方発のベンチャー企業の育成といった政策を強化や当選させていただいてから提案している草津市に住み続けると特典ある「ふるさと草津奨学金」などのせっかく縁あって草津市に住んだり、通ったりした学生が、住みやすい、暮らしやすいと実感する施策が必要です。尚、人口移動報告は都道府県や市町村の境を越えて住所を移した人数を調べる統計で、総務省が毎月公表し、出生や死亡といった自然増減は反映されない。2014年の都道府県間での移動者数は225万9688人で、1956年以来58年ぶりの低水準となっています。

Posted by 伊吹達郎 at

23:29

│Comments(0)

2015年02月05日

自転車盗ワーストランキング

草津市は、昨年一年間の自転車盗の発生件数を施設別に集計したワーストランキングを公表しました。市全体の自転車盗の認知件数は558件で前年比165件減と減少しています。これらは、防犯カメラの設置や施錠の呼びかけなどの対策が効果を出しているとのことです。しかし、まだ自転車盗の約7割が無施錠の自転車であることから、施錠の徹底が必須であるとと、何よりも自転車盗は、犯罪の入り口という社会問題で、悪質な犯罪であることを認識するよう啓発していかなければなりません。

◎自転車盗ワーストランキング

商業施設エイスクエア58件(前年比25件減)

イオンモール草津39件(同31件減)

西友南草津店18件(同8件減)

立命館大びわこ・くさつキャンパス13件(同6件減)

◎市営の駐輪場

南草津駅自転車自動車駐車場10件(同8件増)

JR草津駅西口近くの第二自転車駐車場7件(同6件増)

◎自転車盗ワーストランキング

商業施設エイスクエア58件(前年比25件減)

イオンモール草津39件(同31件減)

西友南草津店18件(同8件減)

立命館大びわこ・くさつキャンパス13件(同6件減)

◎市営の駐輪場

南草津駅自転車自動車駐車場10件(同8件増)

JR草津駅西口近くの第二自転車駐車場7件(同6件増)

Posted by 伊吹達郎 at

23:05

│Comments(3)

2015年02月04日

立春

今日は立春、良い天気でした。暦の上では、もう春です。みなさんが春に向かっていろいろな活動をされています。そんな中、草津エストピアホテルで「障害者就職面接会」が開催され、日頃の成果を存分に発揮されていたそうです。また、障ごいのある子どもの教育をめぐっては3年前に、中央教育審議会が、障がいのあるなしに関わらず地域で共に学びあう教育を推進すべきだという報告書をまとめ、東京都や埼玉県では、特別支援学校の児童や生徒が地域の小中学校にも籍をおいて、交流する取り組みを始めています。わが滋賀県で障がいのある子どもが、地域の学校を主な学びの場として通いながら、特別支援学校にも籍を置いて必要に応じて授業に参加する新たな仕組みについても導入を検討し、モデル事業を行うことになりました。障害のある子どもたちが地域の小中学校で学ぶためには支援スタッフや医療的なケアができる看護師が必要で、市や町への人件費の助成費用なども含めて、県は、新年度の当初予算案に1500万円あまりを計上する方針を示しており、障がいのある子どもたちの学ぶ環境が少しでもより良くなるように、進めていかなければなりません。

Posted by 伊吹達郎 at

23:24

│Comments(0)