› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2014年02月

› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2014年02月2014年02月08日

「生き抜く 南三陸町人々の1年」

「生き抜く 南三陸町人々の1年」を立命館守山高校で鑑賞してきました。東日本大震災からもうすぐ3年が経ちます。やはりその想いは日々薄れつつあります。そこで立命館守山高校の生徒達が作るボランティアグループなどが中心となり各種団体のみなさんに呼びかけ、この鑑賞会が出来ました。娘を引き上げるためにいち早く漁に出た漁師、最愛の妻を亡くし幼子と再起を誓う夫、役場職員だった夫を探し続ける妻、仮設住宅の抽選ほめぐり言い争う人たち。800時間の取材テープが物語る、「命」を紡ぐ人々の素顔の映像をちちんぷいぷいやVOICEのプロデューサーが作成したものです。その井本さんも、その作成した想いをステージで語ってくださいました。真実の映像は、見るだけでいろいろなことを感じます。伝える事の大切さ、私たちは何が出来るのだろうと考える、良い機会となりました。

Posted by 伊吹達郎 at

23:17

│Comments(0)

2014年02月07日

会派行政視察(武雄市)

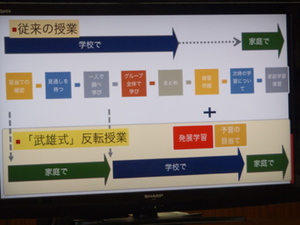

昨年に引き続き、佐賀県武雄市へ行政視察に行って参りました。今回は、タブレット活用しての反転授業について、現状そしてこれからの取り組みについてお聞きして、しっかり意見交換してきました。

武雄市には小学校11校、2885人、中学校5校1356人生があり、現在、2校でipadでの反転授業を導入しておられます。反転授業とは「flipped classroom」の直訳でアメリカの先行事例で落第率が良好になったという報告があり、学力の底上げに効果があるとされている家庭で事前に学習し、学校でそれを確認するいうものです。

武雄市では全国に先駆けて、取り組んでおられ、独自の反転授業を展開し、「生徒•児童(学習者)が意欲的に授業に臨める。授業者が学習者の意図を把握して授業に臨める。授業では、学び合い「協働的問題解決能力」を育てられ。」などの効果があるということで来年度から3000台のタブレットパソコンを導入し本格的に施行していくそうです。意欲的に子ども達は取り組んでいるそうで、保護者も協力的で、なにより先生がたが積極的にされているとのことです。家庭にipadを持って帰り、その動画で数分の学習をするというもので、小テストが2、3問あり、その結果が先生のところへ届き、学習者も授業者も事前にいろいろな情報をもって授業に臨めることができます。動画の学習では、必ず、別途にペーパーのプリントがあり鉛筆で記入することとなっていて、パソコンへの入力は小テストの選択ぐらいだということです。その動画も先生と業者が協同で作成しておられます。

全国から注目される武雄市の教育、TSUTAYAが指定管理する図書館の見学もさせていただき、その設備、システム、空間に驚きました。一番、違うところは人です。店員さんというか図書館に携わる方々のあいさつと対応、接客が行き届いていて、気持ち良く、本を選び、そこで、ゆっくり読む事が出来ます。

話題のスターバックスコーヒーもあり、平日にもかかわらず、多くの来場者が、思い思いの空間で読書と音楽、コーヒーを楽しんでいる光景は、既存の図書館では考えられないものでした。利用者の立場にたった施設、市民サービスというにおいがプンプンしました。

Posted by 伊吹達郎 at

23:09

│Comments(0)

2014年02月06日

会派視察(小郡議会)

福岡県小郡市議会へ議会改革の視察に行って参りました。小郡市議会は平成22年に議会基本条例を制定され、先駆的に議会改革を進められておられます。議会活動の活発化、公開意識の向上がはかられ、議会内での討議を実施する事により議員個人ではなく、議会の意見として執行部に提案出来るようになったり、委員会において市民との意見交換など所管事務調査が活発に行われるようになったそうです。

予算の減額修正案を提出し、可決したり、予算、決算に対する付帯決議や意見書を積極的に行っておられます。また「市民との意見交換会」も1年に一度開催され142〜247名の集客、3つのグループの車座になり、委員会別に議員が時間を決めて、そのグループをまわるという、ワークショップ方式でテーマを決めて意見交換を行っているそうです。

そして、条例の検証を毎年行い、常に議会改革の意識を持続させておられます。草津市議会においては、9月までに議会基本条例制定をしようとすすめているところです。今回の小郡議会の取り組みも参考にしながら、議会改革をすすめていきたいと思います。

Posted by 伊吹達郎 at

23:15

│Comments(0)

2014年02月05日

会派視察(まちづくり宗像)

「道の駅むなかた」は、全国でも大人気の道の駅で、テレビや雑誌で数多く紹介されています。4年連続九州NO.1の売上げ、集客を誇るこの施設の成功ドキュメント番組を拝見し、是非とも視察に訪れたいと駅長様に打診し、今回の視察に至りました。ここは、宗像農業協同組合・宗像市商工会・宗像漁業協同組合・鐘崎漁業協同組合・宗像観光協会によって作られ、今年度5月より宗像市も出資し設立した「株式会社まちづくり宗像」が安全、交流、発見を基本に運営をされておられます。「株式会社まちづくり宗像」は、地域産業の活性化を図ることを目的に「道の駅むなかた」の運営における自主事業として地域振興事業を実施するほか、業務を通じて得られる利益を独自に取り組む地域振興事業の原質に充て、活動されておられます。ロケーションは白砂青松100選にも選ばれた樹齢200年以上の黒松の並木が5㎞にわたって続く「さつき松原」と隣接し、釣川河口からは玄界灘が一望できる眺望に優れた場所で、道路利用者の憩いの場として「癒しの空間」を提供することで道の駅の機能を基本としておられます。

地産のものしか販売しないとこだわった物産直売所における特産品の販売や様々なイベントを企画・実施し、交流人口の増加を図り、周辺の観光施設・観光資源と連携・協力し、観光客の域内回遊性を高め、賑わいの創出に努められています。

物産直売所では、農水産品の販売促進をはじめ特産品のブランド化を推進するアンテナショップとして地域産業の振興を担っています。

館内レストラン「おふくろ食堂はまゆう」では、宗像地域の特長を活かした郷土色豊かな漁師料理・農家料理を中心にメニューを構成し、地元食材にこだわった料理を堪能させていただきました。年間17億以上を稼ぎ、利益の3割を市へふるさと寄付し、年間160万人も訪れ、漁師さんのなかでは年間1000万以上稼ぐ方もいらしゃるというこの施設、今後も増床し、発展をつづける「道の駅むなかた」の理由を、秘話を含めていろいろ駅長様に伝授していただき、ありがとうございました。

草津天井川跡地への「道の駅」展開の可能性を追求し、草津の自転車や車、観光バスなどの新たな玄関口、回遊性を高める仕掛けとして、交流人口の増加、賑わいの創出、地産にこだわる地域産業の振興を推進し、「現代(いま)の宿場町」の一部を担う機能の検討も提案していきたいと考えています。

Posted by 伊吹達郎 at

23:44

│Comments(0)

2014年02月04日

立春

今日は立春。旧暦では一年のはじまりは立春からと考えられていたため、立春を基準に様々な決まりや節目の日が存在しています。節分は立春の前日のことで、立春が正月なのに対して、大晦日の役割を持ち、一年間の厄払いのために豆まきを行います。八十八夜は、立春から数えて88日目のことで、この日に摘んだお茶の葉は霜をかぶらないため、高級な茶葉であると言われています。二百十日は、立春から数えて210日目のことで、この日は台風が襲来する可能性が高く、農家の人々にとっては厄日だと言われています。このほど環境大臣表彰を受賞された大学の恩師のお祝いと定年のお疲れ様会をゼミ同級生、大学職員有志でさせていただきました。先生のあらたなスタートの日ということで、久しぶりにみんなで集まり、これからもお元気でまだまだ頑張っていただきたいと祝杯をあげました。「STAP細胞」小保方さんに代表されるように、実験をしてあがってくるデータ、その事実をもとに、固定観念にとらわれず、どのように分析するか?同じデータでも、ものの見方、考え方で様々な考察が出来、いろいろな課題の解決方法の考え方をご教授いただきました。自由で斬新なもの切り口は、今でも、もちろん健在で、お話をお聞きしていても、とても楽しくて、興味深いものばかりです。可能性を追求すこと、いつまでも年を感じさせない秘訣も、わたしたちにとっても、あらたなはじまりの日となった感じがしました。

遅くからですが、当時、お世話になった若手の教授の研究室にも立ち寄り、ちょうど卒論の仕上げで、頑張っている学生たちなど、ゼミの雰囲気も拝見させていただきました。突然の訪問にも関わらず、お忙しい中、快く、情報交換いただき、ありがとうございました。懐かしい本も出て来ました。30年近くたった今でも引き合いがあるそうです。

Posted by 伊吹達郎 at

23:30

│Comments(0)