› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2015年01月

› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2015年01月2015年01月16日

阪神淡路大震災より20年黙とうしましょう

FBの呼びかけです。ほとんど毎年行かせていただいていたのですが、今年は現地にいけず、病室で黙とうを捧げます。

明日5:45 - 5:50

明日

あなたのいる場所で

全国、どこにいても出来ます

2015年1月17日午前5時46分

黙祷しましょう

1995年(平成7年)1月17日午前5時46分52秒(日本時間=UTC+9)、淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡(北緯34度35.9分、東経135度2.1分、深さ16km)を震源として、Mj7.3の兵庫県南部地震が発生した。

近畿圏の広域(兵庫県を中心に、大阪府、京都府も)が大きな被害を受けた。特に震源に近い神戸市市街地(東灘区・灘区・中央区(三宮・元町・ポートアイランドなど)・兵庫区・長田区・須磨区)の被害は甚大で、日本国内のみならず世界中に衝撃を与えた。戦後に発生した地震災害としては東日本大震災に次ぐ規模である。

1995年1月25日の政令により、激甚災害法(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)に基づく激甚災害に指定。

特に甚大な被害があった地域

兵庫県(阪神・淡路)淡路島

兵庫県本土(本州)部の阪神地区 神戸市

芦屋市

西宮市

尼崎市

宝塚市

伊丹市

川西市

三田市

猪名川町 など

兵庫県(東播磨・北播磨・中播磨)東播磨 明石市

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

北播磨 三木市

旧吉川町

小野市 など

中播磨 姫路市(以下の地域を含む) 旧飾磨郡(夢前町、家島町)

旧神崎郡(香寺町)

旧宍粟郡(安富町)

大阪府豊中市

甚大な被害があった地域

兵庫県(丹波・北播磨・中播磨・西播磨)丹波 篠山市(旧篠山町・丹南町など)

丹波市(旧山南町、柏原町など)

北播磨 加西市

西脇市(旧黒田庄町を含む)

加東市(旧社町・滝野町など)

多可町(旧中町など)

中播磨 福崎町

西播磨 たつの市(旧龍野市など)

太子町

大阪府(摂津)大阪市(特に兵庫県境に近い西淀川区・淀川区・此花区など)

吹田市

茨木市

高槻市

池田市

摂津市

守口市

箕面市

豊能町

能勢町

大阪府(河内・和泉)河内・和泉 堺市

河内 東大阪市

八尾市

寝屋川市

門真市

枚方市

和泉 岸和田市

和泉市

泉佐野市

貝塚市

泉大津市

泉南市

京都府京都市

亀岡市

大山崎町

地震の特徴

地震による揺れは、阪神間および淡路島の一部に震度7の激震が適用されたほか、東は小名浜(福島県いわき市)、西は長崎県佐世保市、北は新潟県新潟市、南は鹿児島県鹿児島市までの広い範囲で有感(震度1以上)となった。

戦後に発生した地震では、1946年(昭和21年)の南海地震や1948年(昭和23年)の福井地震を大きく上回り、当時の地震災害としては戦後最大規模の被害を出した。被害の特徴としては、都市の直下で起こった地震による災害であるということが挙げられる。日本での都市型震災としては、大都市を直撃した1944年(昭和19年)の昭和東南海地震以来となる。

福井地震を経緯に設立された震度7が適用された初めての事例であり、実地検分(担当者による現地調査)によって震度7が適用された最初で最後の事例でもある(2004年の新潟県中越地震や2011年の東北地方太平洋沖地震における震度7の観測は、震度計によって実測されたものである)。

キラーパルスを伴った地震動は、数値上でも当時最大級のものとして記録され、10秒以上続いた地域もあった(ただし、その後の地震では兵庫県南部地震を超える地震動が観測されている)。神戸海洋気象台では、最大加速度818ガル、最大速度105カイン、最大変位27cmの地震動が襲ったと分析されている。これらは、釧路沖地震(922ガル、67カイン、変位93cm)、ノースリッジ地震(約800ガル、128カイン)に匹敵するものである。六甲アイランドの地震計では縦揺れ507ガルが記録された(日本で過去最大は2008年(平成20年)6月に一関市で観測された4022ガルである)。

その他

道路・鉄道・電気・水道・ガス・電話などのライフラインは寸断されて広範囲において全く機能しなくなった。これ以降、都市型災害および、地震対策を語る上で、「ライフライン」の早期の復旧、「活断層」などへの配慮、建築工法上の留意点、「仮設住宅」「罹災認定」等の行政の対策などが注目されるようになった。

もともと日本は地震大国であり、日本の大型建築物は大地震にも耐えられない構造であると分かり、1981年(昭和56年)には大幅な建築基準法の改正が行われた。しかし、日本の建造物が安全であるとする報道に基づいた誤解をしている市民も多く、1982年(昭和57年)以前に建てられたビル・マンション・病院・鉄道の駅舎などでも広範囲にわたって倒壊・全半壊が多くみられた。

Posted by 伊吹達郎 at

16:46

│Comments(0)

2015年01月15日

感謝状

高島市消防長より、感謝状をいただきました!

手術時に救急救命士の気管挿管や人工呼吸に協力したことだそうです。入院してるのに、いきなりこられてびっくりしました。うれしいものです。救急救命士のみなさんはこの実習を30回クリアしないと、救急車などで施術できないらしいです。ひとりでも多くの命を助けるために、大いに活躍してほしいです。

Posted by 伊吹達郎 at

17:35

│Comments(0)

2015年01月14日

手術

おはようございます。

今日は、青空が少し覗く、そこそこの良い天気です。

もうすぐ手術になります。点滴も施され、手術用服の下着、服に着替えて、出発です。

早く、美味しいものが食べたいです!

ドクター、チームのみなさん、よろしくお願いします!

Posted by 伊吹達郎 at

10:28

│Comments(0)

2015年01月13日

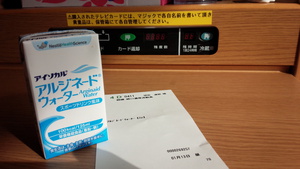

入院

今日から入院し、明日手術をするので、朝から絶食です。昼食にはスポーツエネルギー風の飲み物が2本出されました。看護士さんの中に長女の同級生もいて、今日も元気に言葉を交わしてくれるなど、慣れた場所と言うか、みなさんが温かく迎えてくれるので、居心地が良いです。今日は、麻酔科の先生との打合せがあり、今回も、救急救命士の実習に協力することにしました。前回は大津消防署の救急救命士さんでしたし、今回は高島消防署の救急救命士さんの気管挿管実習に協力します。どういうことをするかというと、手術に時に、手術室入室後、麻酔する前に酸素投与や入眠後にマスク人工呼吸、気管挿管などを麻酔課専門医の責任の元、救急救命士さんがそれを私の体でもって実習されます。実は、この実習を30症例こなした後に、初めて、救急車などで活躍できるそうです。早くて2ヶ月から3ヶ月、普通はもっと病院で実習を重ねられるそうです。麻酔のこと、呼吸のことなので、危険も伴い、いろいろ後遺症の説明も受けましたが、やはり、救急救命士さんがいなければ、助かる命も助からなくなる、そういう職業をめざしてくださっている方々に少しでもお役にたてればと思って、今回もサインさせていただきました。このようなことでも、入院してはじめて知ったことなので、本当に良い経験をさせていただいていると思っています。

今日はいい天気だったようですね。夕焼けが綺麗です。明日、無事に手術がおわりますように!ドクターをはじめ医療チームに身を委ねるだけです。よろしくお願い致します。

Posted by 伊吹達郎 at

23:18

│Comments(0)

2015年01月12日

草津川跡地市民フォーラム

草津アミカホールで開催された草津川跡地市民フォーラムに参加しました。会場はほぼ満員で、良い雰囲気の中、今迄の市民参加のワークショップの経過や桜を切るための理由付けの報告などのあと、夏に行われたナイトピクニックを元にしたトークセッションが行われました。市民パネリストからは、ほとんどのみなさんが草津川跡地へのアプローチを口にされていました。どうやって草津川跡地に導くのか?あるいはまちに出て行くのか?ある方は、手作りの案内アクセサリーまで持参で訴えておられました。これは市民目線からみた本当の声だと思います。どうやって草津川跡地へいけばいいのだろう?われわれ民間がお店を出店するときには、どうやってお客さんに来ていただくのか?人や車の流れや駐車場や駐輪場など動線を詳しく調べ考えます。お店や拠点をつくることが目的じゃないからです。昨夏できた草津駅前のニワタスはどうなんでしょう。駅から降りても見えませんし、駅前なのに、行きたくても、なかなかわからない、どこに車や自転車を置いていいのかわからないという声も聞いています。もっと言えば市役所はどうなんでしょうね。私が常々言い続けている投票所の件も同じ事です。市民パネリトたちが言うようにワクワクするようなユニバーサルデザインのアプローチを構築していくことが、草津川跡地だけではなく、いろいろな拠点を結ぶ動線づくりがまちづくりなのかもしれません。スタジオLという会社が司会や運営をされていましたが、参加された方々からは、もう私たちが司会や受付などをしていけばいいのになあとおっしゃっておられました。山崎さんや忽那さんがいう管理しやすい公園から使い勝手のよい公園へという新しい空間づくり、やはり屋根や館を作ってほしいという声もありました。商業施設も併せて、いろいろクリアしていかなけばならない課題がたくさんありそうですが、出来上がる前からこうやって多くのみなさんの声を聞きながら公共施設をつくっていくことは、ほんとに珍しいことだと思います。学生の頃からはじめ、30年間草津天井川について活動して来ました。アミカホールがいっぱいになったことうれしく思います。このパワーを、エネルギーを未来の子どもたちのために、命題として注いでいきたいです。

Posted by 伊吹達郎 at

23:21

│Comments(0)